テキスト・写真:飯名尚人

たしかに近年エンターテインメントは、テレビ・インターネットといったメディアに押されていて、劇場という場がどうあるべきかという議論も数多い。こういった議論は「劇場の必要性を問う」のではなくて、劇場は必要だという前提で「じゃあ、どうあるべきか」という議論であるべきであるが、そんな議論とはまた別なところではバッサリと予算カットされたりとかする。どうしたものか、と思うものの、劇場を実際に運営している人たちからすれば、どうしたものかねぇ、では済まない死活問題だろうと思うわけだが、弱音を吐いている場合ではない謎のエネルギーに満ちているのが民間の劇場である。

さて、踊りに行くぜ!!セカンドのツアー開幕。1月10日、札幌公演の会場は「生活支援型文化施設コンカリーニョ」であった。コンカリーニョの斉藤ちずさんは、踊りに行くぜ!!に関わって15年、つまり、踊りに行くぜ!!第1回目から地元側の主催者として参画している。踊りに行くぜ!!は各地の主催者のエネルギーで持続しているともいえる。

斉藤ちず(以下ちず)「踊りに行くぜ!!セカンドになってから、作品に関わっていて面白い。踊りに行くぜ!!ファーストの第一回目のときは、JCDNがセレクトしたアーティストの作品を上演するスタイルでした。3回目くらいから現地審査というのをはじめて、我々からも意見を言うようになった、という経緯があります。ファーストのころは、作品を見せにくる、という方法。セカンドになってからは、作品を作りにくる、ということになった。」

踊りに行くぜ!!ファーストというのは、JCDNが様々なアーティストをブッキングして各地に上演しにいく、というプログラムであった。コンテンポラリーダンスというものがまだ未知だった地域からすれば、JCDNがパッケージ化したダンスコンテンツは各都市にとって画期的なことだった。2011年から「踊りに行くぜ!!セカンド」となった。

踊りに行くぜ!!ファーストとセカンドの違いを簡単に説明すると、、、ファーストでは、JCDNと各地の主催者が出演者を選び、ツアーをブッキングしていく方式。作品はすでにそのアーティストが作った作品であった。セカンドは「新作・作品作り」に主眼を置き、JCDNと主催者が公募でアーティストを選び、選ばれたアーティストは新作を制作する。その制作場所が各地主催者が持つ劇場となったりする。アーティストも主催者も作品を作り合う場に居合わせる、という醍醐味がセカンドにはある。

モノ言う主催者?!は必要か

踊りに行くぜ!!の特徴として、主催者が作品に口を出す、というのがある。よくこのことをアーティストに言うと「えー、口出されるのー?やだー」となる。しかし、このところ色々なイベントに参画するも、主催者があまりにも口を出さない。主催者が求めている事が分からないこともある。参加型イベントの場合、参加アーティストはお客さんであるから、主催者もさほど口を出さないのである。と僕は分析している。

ちょっと話がそれるが、比較として映画の話。ハリウッドの映画システムはその部分において過剰だ。口を出しすぎる。映画監督は映画の権利を持っていないのである。プロデューサー、あるいは投資者がもっともエラい。なので、よく「ディレクターズカット」というのがDVD版で出されることがあるが、これは、映画の製作当時、最終編集権はプロデューサーが持っている契約が多いため、監督の好きなようには編集できない。なので、無理矢理ハッピーエンドにさせられる映画すらある。リドリー・スコット監督「ブレードランナー」。公開当時のバージョンは、主人公の心の声がナレーションで流れるという演出で公開された(テレビで放映されたバージョンもこのバージョン)が、これはプロデューサー陣から内容が分からないので状況説明をナレーションで入れるという決定がなされたそうだ。この契約の期限が切れたり、契約内容が更新されたりすると、最終編集権が監督のものになったりする。そうなると「ディレクターズカット」といって、監督がそもそもやりたかった編集に戻してリリースされる。プロデューサーというのは、一番お客さんに近い考え方を持っているため、ディレクターの好き勝手に作らせていたのでは売れない、というのが理由であろう。「ブレードランナー」の場合、「ディレクターズカット」の方が圧倒的に、詩的で刹那的で良い。

プロデューサーがヘッポコだと作品は大変なことになる。イタリアンゴシックホラーの鬼才ダリオ・アルジェントのホラー映画。ラストで、監禁されていた主人公を、少女が助け出す。が、この少女、ラストに突然出てくるので、「ええ!?誰これ!?」ってなる。どうやら編集権を持つプロデューサーが作品の上映時間の問題で、前半の少女のシーンをカットしてしまったらしい。そんなことすら平気で起こる。もはや笑い話。

商業映画の場合は過剰なビジネスモデルを構築しているので、そんなおかしなことも多々あるが、その逆に昨今のイベントや舞台フェスティバルのように、プロデューサーが作品に口を出さないとどうなるかというと、観客感覚を無視した作品、内輪受けの作品、すでにどっかで見たことのある作品などが世に出ることになる。これもこれで問題だ。プロデューサーが口を出すことで、アーティスト側が盲信していることの是正にもなるからだ。劇場も貸館事業が増えると、劇場が主催者ではないわけだから、作品に口を出してはいけない、と思っているかもしれないが、どんどん口を出せばいいと思う。聞き入れるか、無視するかはアーティスト次第であるのだから。作品内容に口を出す、出さない、という風に書くとギョッとする人も多いかもしれないが、劇場において必要なコミュニケーションである、と書けば納得する人も多いだろう。そういうところから信頼関係も生まれてくるはずである。

↑コンカリーニョの劇場。手作り的な劇場。つまり、スタッフにとって使い勝手のよい作りになっている、とも言えるだろう。

なにしろアドバイスって難しいわけです

ちず「私は、頑張っている子たちは応援する、というスタンス。その中から食える奴が出ればいい。もっと頑張ったらいいのに、という。でも質は問わない、というわけではもちろんない。

札幌のダンサーが、外で発表できる機会があるといいんだけどもね。踊りに行くぜ!!ファーストのころはそれがあったのよ。それで地元作品に関しては、私が担当するわけ。各地に行ってもJCDNから”あとはお願いね”という風に託されるわけです。各地で作品を上演していくわけですから、ブラッシュアップされていくはずなんだけど、それがね、作品が良く変わってこない。私もダンサーも悩んじゃって進まない。そうこうしているうちに、水野さん、佐東さんが現地に来て、地元作品の通しを見て、意見を言うんです。そうすると、作品が変わるんですよ、腹の立つ事に!(笑)水野さん、佐東さんの感じていることと、私が感じていることは同じなんですよ。でも、ダンサーに対する”突つき方”というのが違う。私が言っても変わらない事が、二人が言うと変わってくるんです。私は演劇をやってきたから役者に対する突つき方は知っているんですけども、ダンサーに対しての突つき方が分かってないんですよね。ダンサーと打ち合せしてても、私も悩んじゃう。これは、言う側のアドヴァイスの仕方とか、経験だと思います。私が3ヶ月くらいダンサーとずっと関わってきて、同じ事をアドヴァイスしても変わらないことが、二人が言うとぱっと変わってしまうのよ!明らかに前より良くなってるわけ。うーん、悔しいなあ、と思うんです。刺激の与え方、タイミングとか、そういうものの違いなんでしょうね。」

ダンスと演劇の線引きも曖昧な時代になってきた。作り手も、これはダンス作品だから、これは演劇だから、ということではなく、ゴチャマゼなもの、を目指していたりもする。ダンスの”突つき方”だけではなく、演劇的な”突つき方”もその必要性は生まれてくるだろう。

ダンス作品を、ダンサー、振付家ではない人が演出する、というケースもある。これまでの踊りに行くぜ!!セカンドでも、AAPAの上本くんは舞台演出家で、「カレイなる家族の食卓」村山華子さんは美術家、デザイナーであるし、カミイケくんは舞台美術家だった。振付家ではないキャリアのアーティストが、ダンスを演出する、という広がりがある。主催者、共催者は、ダンスに関するアドヴァイスだけではなく、演技、映像、美術など、色々なアドヴァイスが求められる。広く「舞台作品」というものを目指すとき、その中にどうダンスが在るか、どう体が居るか。踊りに行くぜ!!セカンドの掲げる「ダンス作品を作ろう」というのは、少し解釈に誤解があるかもしれないのは、これまでの通常の「ダンス作品」を作りましょう、ではなく、「作品においてダンスがどう在るか」ということであって、舞台作品全体としての質の問題なのである。

Bプログラムや地元作品は、現地の共催者、劇場、スタッフとの関係性が重要になる。アーティストにいかにアドヴァイスするかというのは今後の課題だ。地元の若手が頑張ってやってるからOK、というだけでは、質の問題が解決されない。それは皆が承知していることではあるものの、人間関係の都合上、なかなかこのハードルは高いのである。

そもそも、ちずさんがコンカリーニョで目指すことは何か?

ちず「私の劇団時代?長い話になるけど、いいの?私はね、肉体派美人看板女優、兼会計!」

・・・だそうだ。

元々劇団で女優をしていたアーティストが、劇場を運営する経緯とはどういうことなのか。

ちず「JCDNの佐東さんと出会ったのは、JCDN組織立ち上げ時期と被っていて、佐東さんがJCDNを設立するにあたって全国行脚をしていて、札幌にも来てくれた。その頃、コンカリーニョではダンスウィークスというのをやっていて、舞踏の人が多かったかな。いろいろなダンサーがちょうど同じ時期にコンカリーニョで公演することになって、私としては”さーて、どうやってチケット売ろうかな” と。そのときに、じゃあダンスウィークスっていう名前にして開催してみようとなったんです。ちょうどそのときに、佐東さんが劇場に来てくれたわけです。佐東さんから説明を受けて、私は、コンテンポラリーダンスってなんですか??って(笑)。私たちのメインは演劇だったので。佐東さんから色々見せてもらって、こういうのがコンテンポラリーダンスって言うんですか!?へぇ〜、みたいな。(笑)そもそもダンスの企画をどうやってやったらいいかが分からなかったんです。そしたら、いろんな人が教えてくれて、企画書とか予算書、決算書とかを見せてもらった。誰に幾ら払えば良いの?みたいなこと。演劇とそんなに変わらないということも分かった。

コンカリーニョは元々任意団体。前の劇場がこの地区の再開発で2002年に一回閉鎖してしまい、それを機に組織を法人にしようと。前の場所は倉庫でした。8万円もっていて、これで公演やらせてください!って大家さんに持って行った。それが始まりでした。その倉庫が無くなって、2006年に今の場所になったんです。寄付を集めたりとかしてオープンした。なんでそこまでやったかというと、私はね、”劇場はパブリックなものだ”ということを宣言したかったの。それでNPO法人になったわけです。」

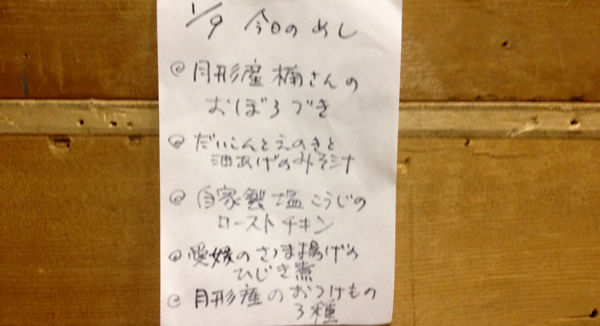

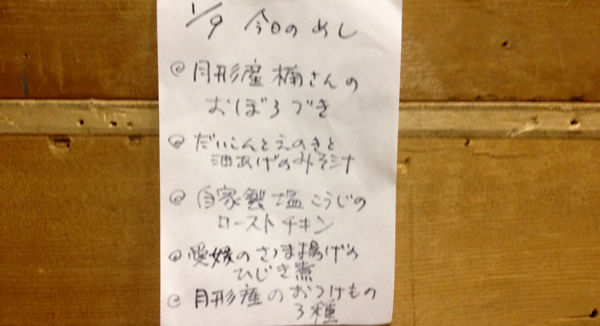

↑今日のスタッフ飯。メニューです。

プライベートから立ち上がるパブリック

ちず「プライベートとパブリックというのは対立しているように聞こえるけれど、プライベートから立ち上がるパブリックがあってもいいじゃないか!と。それに賛同してくれる人が増えてみんなが使えるようになれば、それはパブリックなことだ、と。

民設民営公共劇場、って言ってるんです。もちろん通常の公共劇場、つまり行政立行政運営公共劇場もある。北海道はNPO法人の立ち上がりというのは早くて、98年とかからNPOという事を言い始めた。前の倉庫を劇場としてやっていた頃に、誰かが”コンカリーニョはまさにNPOだ”って言った人がいたんですよ。そのときは、私は、は??NPOってなに??という感じだった。ノンプロフィット?いや、だめでしょ、スタッフには給料払わないといけないし、ボランティアじゃダメダメダメ、、、みたいな(笑)そういう程度の知識だった。でも、そのころから、パブリックって何か、ということを考え始めたのかなぁ。

行政の広報誌に、コンカリーニョのイベントスケジュールを載せてほしい、って役所にお願いに行ったんです。そしたら、それはイトーヨーカドーの大売り出しの広告を載せるようなことと同じになるからできないんです、って言われてしまった。担当者の悪意ではなくてね、行政の枠組ではそういうことになってしまうのだ、ということを教えてもらった。私たちは”民設民営公共劇場”だから、おかしいなぁって感じた。コンカリーニョでは子供の演劇とか、学童保育の太鼓のワークショップとかもやっていたから、こういうのってパブリックじゃないのかなぁ、おかしいなぁって。公共劇場は貸し館ばっかりだったので、私たちの方がパブリックなんじゃないか、って。自分のやりたい芝居をやる、というのは、パブリックじゃないんだけども、劇場としていろいろな人が参加できるような企画をたてたりとか、そういうのは公益的なことだと思ったんです。」

以前、池袋の東京芸術劇場の芸術監督に野田英樹氏が就任した際、劇場の広報誌に、野田氏のインタビューが掲載されていた。正確ではないが、こんなようなことを彼は言っていた。

「もしちょっと劇場に早くついてしまって、待っていないといけないときに、早いけども使っていいよ、と使わせてくれる劇場であってほしい。自分たちが若い頃、そういう劇場に救われたのだ」というような内容であった。その通りだと思う。

しかし果たして行政運営の公共劇場に、この対応ができるだろうか。東京芸術劇場は今そういう劇場になっただろうか。僕がこれまでにいろいろな公共劇場で経験したことは、野田氏の提案とは真逆であった。守衛は時間きっかりじゃないとドアすら開けてくれなかったし、些細なことでも、”事前に言ってくれないとできない”と言われた、そんな記憶が多い。野田氏の言う「すこし早めにきても、開いてたら使っていいよ」なんていう劇場が本当にあるだろうか。それとも僕が出会ってないだけなのか。行政が公共サービスというとき、我々芸術関係の団体が劇場に期待するサービスは、高度な舞台機構をもった先駆的な公共劇場ではなく、そんな優しいマネージメントの出来る劇場であることに反論のある人はいないだろう。「プライベートから立ち上がるパブリック」というのは、「プライベートでは分かる価値観や気持ちを、パブリックに持ち込めるかどうか」ということであり、そのことは劇場運営だけでなくとも、現代において必然となってきた。国内の様々な諸問題の中で「庶民の気持ちがお前に分かるのか?」という市民と政治家・官僚との攻防は続く。プライベートから始まるものに嘘は少ない。突然パブリックと唱い上げるから混乱を招く。

ちず「外国とかで、学生がどっかのビルを占拠して好きなことやりはじめて、それが世間にパブリックとして認められるようになって、とか、そういう話を聞くと、プライベートがパブリックになるっていうのは実際にある話なんですよね」

ベルリンで不法占拠したビルをギャラリーにして結局自分のものになった、という人を、実際に訪ねたときのことを思い出した。そんなことが実際にあるんだなぁ、と。政治の混乱に便乗しただけとも言えるかもしれないが、なぜかそのエネルギーは信頼できるのである。

そんなわけで、こういう人たちが踊りに行くぜ!!の主催者なのだということを、出演するアーティストにも、これから参加するアーティストにも、観に来てくれる観客にも知っておいてほしい、と、エラそうにも思ってしまった取材であります。