2017年05月24日

岩渕貞太「DISCO 」 東京公演2017年3月19日

~バブルのあともヨロボシは踊る~

テキスト:曽和聖大郎

この DISCO と題された岩渕貞太による30分ほどのソロダンスは、4つの音楽によって構成されており、それぞれの楽曲の間にインターミッションとでも呼んでいいような無音の数分間が設けられている。

2ヶ月ほど前の仙台での初演から、このような構成や大まかな踊り方はほぼ変わっていないにもかかわらず、今回の東京公演ではその印象が大きく変容した。

初演では4つの音楽によるシンプルな展開性(物語性と言ってもよい)の意味付け作用が強く、踊る身体がその頸木を逃れているとは言い難かったが、今公演においては構成に拮抗する、はみ出すような身体が出現していた。音楽と共に踊っている身体はもちろんのこと、曲間のインターミッション部における素に近い身体が自由度を持って立ち現れてきたことがとりわけ効果的で、それによってこの作品が本来持っていたであろう実験性が明瞭になったと言える。無論この実験性というのは、作家ら自身の意図や目論見とは無関係に存在したものであるかもしれない。しかし、作家の意思を超えてあってこそ実験足り得たのではないかとも思う。

ダンサー岩渕貞太は美しい青年である。

その柔軟で可変性に富んだしなやかな身体はダンサーとしての美徳であり、無駄な肉のついていない若々しく裏白い肉体は生物的美質であるだろう。しかし、彼が纏う美青年性の本質は、それらの目に見える彼の徴表を触媒としつつも、見るもの見られるものの関係性に浸出し脈動しているものなのだ。その無形のうちに立ち現れてくる美青年性にこそ、この作品が映し出したイマがある。

【プロローグ/出来】

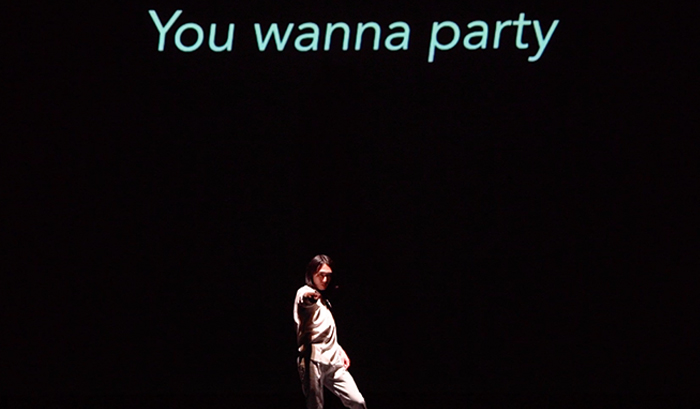

冒頭、呼吸の音とともに薄暗闇の舞台に一人の青年がつとつとと現れる。白いシャツに白いズボン、裸足である。

この後、ここにダンスミュージックがどれほど大音量で響こうと、猥雑さとは無縁、静謐さから生まれた彼のいるこの場所が、風営法で取り締まられるような盛り場でも悪場所でもあるはずがなく、むしろその地を擦る足取りからして幽玄からの使者であることは明白である。

【Music1/囃子】

そこに、アメリカの EDM ユニット Krewella の「Party Monster」(2014)がかかる。

その電子的なリズムに装飾された強力な四つ打ちは、素面で聴くにはジョークかと思えるほどのアッパーチューンだ。しかし、青年はリズムにノって頭や腰を振ることはなく、あろうことか腰を低く落とした蹲踞のような格好で奇妙に四肢をくねらせ始めた。一見、音楽とは無関係に。

音楽のリズムにノるというのは、肉体の外から来たリズムを心臓のビートに接続し、筋肉や関節を同期的に連動させることである。そして果てはその律動を内面化することである。しかし、青年にとってこの有無を言わさず囃し立てるダンスミュージックは、あくまでも外部から肉体に振動を与える圧力や物理的抵抗のようなものなのであろう。決してリズムが彼の身体の内側へ入り込むことはない。

繰り返される重低音の衝撃打も、彼の肉体にリズムを植え付けることはできない。それらはすべからく柔軟な肩甲骨と骨盤の円環的回転運動によって上下左右へとなめらかに受け流され、うねる四肢への波及を経て、つま先や指先から放散され、ひたすらに解消されていってしまう。四方八方から襲いかかる音圧に翻弄されランダムにくねり続ける彼の身体は、留まることがなく、実はその奇妙なフラジリティによって強靭な自律性を保持し続けている。

リズムにはノっていないが、しかし青年は確かに音楽と“ともに”踊っているのだ。彼の身体は人並み外れた音に対するある種の“感じやすさ”(Vulnerability)を帯びている。この感度の異常な高さが彼に聖性を与える。踊りつつも音に侵されないという優越がそこにある。聖性とは不可侵性の謂である。

【Intermission1/直面】

この露悪的なパーティーチューンが静まると、再びの静寂が訪れる。残響にうねっていた青年の肉体もやがて回転力を失った駒のように静止し、舞台上に取り残された。その肉体は音のない薄暗闇ではどこか所在無さげだ。

しかし、暫しするとダンスをしていた身体のモードが解除されたように、肉体は日常性を取り戻し、軽くストレッチを行う素の岩渕貞太が現れたのだ。この身体の日常的位相への素っ気ない変換は、先までの聖性が一つの仮装、または一時的に発生した現象でしかなかったという印象を観客に与えずにはおかない。しかし、この音楽によって出現する肉体のモード(ハイヴェルネラヴィリティ)というメタ構造は、その身体が作り出す虚構性を暴きつつも同時に強化する。

夢幻能における前シテが後シテの化身であるように、この世ならざるものは囃子(生やし)に囃され(生やされ)れ、立ち現れるときにこそ本性を見せるものだ。直面(ひためん)に見える青年の顔にも見えぬ面がかかる。面をかけるのは囃子と私たちである。果たして、その面はどのような面か。

【Music2/発病】

次に流れるのは、テクノリミックスされたラヴェルの「ボレロ」である。ニジンスキーの牧神の午後のあの四肢をくの字に曲げた平面的なポーズを真似る青年。途端にその姿は、プロジェクターによって万華鏡のようにホリゾントに投影され、青年の無数の現し身が現れる。

ボレロの一定のリズムに促されるようにゆったりと歩を進める無数の青年達。その姿は三番叟で反閇を踏む能楽師のようにも見える。しかし、そのテンポがスクラッチによって歪み始めたあたりから、あれほど柔軟だった彼の関節は次第に錆び付いたように固まり、リズムをスムースに捌いていた手足は自由を失っていく。やがてその踝は内捻したまま固着してしまった。仕舞いには狂牛病の牛のように四つん這いになることさえ覚束なくなっていく。つまりは、ボレロが鳴り止む頃にはニジンスキーは土方巽に変貌していた。青年は罹患した。いや、その身のうちに潜伏していた業病が、ついにその身を蝕み始めたという方がふさわしいか。ぼんやりと見えて来たその面、病の面は俊徳、弱法師の面である。

【Intermission2/時分の花】

また舞台は静けさに包まれる。まるで餓鬼阿弥のようになった青年は、無音の中に声を搾り出そうと試みるが、声帯さえも強張り獣声にもならない「æ ゞ~」というような呻きしか発することができない。

ところが、またも唐突にその身体のモードが取り払われる。そして、青年はスタスタと客席近くまで歩み寄り不意に「37歳になりました」と呟いたのだ。

37歳、「太陽にほえろ!」(1972~1986)のボスを演り始めた頃の石原裕次郎がちょうど37歳である。三十七にしてヤマさんゴリさんらを束ねていた裕次郎は別にしても、昭和の37歳はいわゆる脂の乗り切った壮年とイメージされてもおかしくはなかったのであろう。「大人」の定型がそこにはあった。翻って現在、平成の37歳、舞台の上にいる優男を壮年と呼ぶのにはあまりに違和感がある。もちろん、見た目の若さ云々というのは人それぞれだ。しかしだからこそ、この言葉がまさに個人的であるからこそ聞き捨てならない。場違いに発された一見無意味に思えるこの言葉、何気ない他愛のない言葉、沈黙のダンスの中で意想外に漏らされた吐露。それは何らかへの抵抗の破片ではないのか、何らかの鬱積の一部が露呈したものではないのか。彼は何と答えて欲しかったのか。

世阿弥の「風姿花伝:年来稽古条々」に曰く、青年期には時分の花、壮年期に入れば真の花を咲かすべし、とある。実年齢的には壮年に入ることを告白した舞台の上のダンサーが咲かせているのは、時分の花か、真の花か。

年号が昭和から平成に移り、バブル景気が一気に膨らんでは弾け、90年代ディスコブームがやって来てまた去った。その後の日本経済はずっと右肩下がり。失われた10年は、いつしか失われた20年になり、今2017年。何が失われたのかは知らずとも、00年代がそうだったなら、その冒頭で国土の一部を失った10年代がそうでないはずがない。ずっと失い続けて30年近くが経った。

失われ続けるその中で、青年はどのような時を過ごして来たか。当たり前のように停滞の瘴気が立ちこめる時代に育った。青年は先達の中に真の花を見つけることができたか。平成の終わりに、時分の花は枯れ時を見定めることができるのか。枯れることを許されるのか。

青年に美を見、「いたわしや、いたわしや」と病んでなお美しい弱法師の面を被せたのは私たちである。

私たちが踏み締めているこの壌土には、今も説経節を醸成したバクテリアが息づいている。

青年は咽頭を詰めて言う「ミュージック、スタート」。

【Music3/恩寵】

その声に呼応して「今夜はブギーバック」(1994)が鳴り始め、ミラーボールが煌めき回る。

日本語ラップの甘やかなフローが、四つん這いになろうとするが踏ん張りが効かずにすっ転び、何度も地面に体を打ちつけざるを得ない青年の青白い背中を嬲っていく。

立とうとすれど、彼の踝は天に引き上げられ、まるで水浴にたゆたう赤子のような格好になってしまう。

いたぶりか、または恩寵か。この無力で不自由な身体は恥辱と恍惚の狭間で、特異な誘惑性を発散し始める。これを見るもの、これを見る視線、小栗判官の地車を湯の峰まで引いて歩いたものたちの目も如此くであったのではないかと思わせる。ここにあるのは日本の土壌が醸すエロスである。南無ミルク&ハニー。青年に取り付いたディスコという90年代の亡霊は、青年の肉体を蝕みながらスピリット(酒精)を滴らせている。

【Intermission3/発現】

無言(しじま)に取り残された青年の肉体は、でんぐり返しの途中で石化してしまったように奇怪な形で地面に固着している。

ここに至って、この実験によって析出された日本の土着性は、彼を食い尽くしてしまったかのようにも見える。聖性が犯され、それゆえにいたわしくあること。それが成熟を許されない青年であること。その美。音楽と沈黙の閾を越え、巡礼のうちに流離すること。それが日本のフラジャリティなのだ。

しかし、小栗も俊徳も最後にはそのフラジャリティを突き破って蘇生を果たす。青年は何を覚醒させるのか。青年の呻き声は、やがて獣の唸り声に変わる。

【Music4/獣性】

その唸りは加速し、Perfume の「Party Maker」(2013)が鳴り響く。

青年の体は解き放たように跳ねる。

その動きは、もはや柔軟さを越えて弾力的であり、獣のように舞台を所狭しと駆け回る。

青年に眠っていた獣性が、喜悦をもって弾け飛んでいる。

リズムに乗るのでも、リズムを逃すのでもなく、リズムそのものになったように踊る。

リズムを回転のうちにいなすのではなく、千切れんばかりにリズムの切断面に全身を晒している。

しかし、やはりこれも何ものかに踊らされているだけなのかもしれない、という一抹の憂いを振り払うように、リミッターカットした2ストロークエンジンは加速度を増し、その刹那、舞台上に DISCO の文字、青年は天を指差し、踊りは終わる。

果たして、青年は明日の踊り方を見つけられたのだろうか。この作品が湛える花と困難な成熟は、現代の若者が抱えるリアルを映し出しているように思える。日本に生きる無数のヨロボシが、それぞれの肉体の踊り方を見つけていかなければならないのだ。

民俗学者の折口信夫が、能の「弱法師」や説経節の「信徳丸」の元となった高安長者伝説からその原始的なエッセンスを抽出するようにして編んだ「身毒丸」という小説がある。その結びを抜き出してこの項を終えることにしよう。こうである。

「山の下からさつさらさらさと簓の音が揃うて響いて来た。鞨鼓の音が続いて聞え出した。

身毒は、伸び上つて見た。併し其辺は、山陰になってゐると見えて、其らしい姿は見えない。

鞨鼓の音が急になつて来た。

身毒は立ち上がつた。かうしてはゐられないといふ気が胸をついて来たのである。」

筆者プロフィール