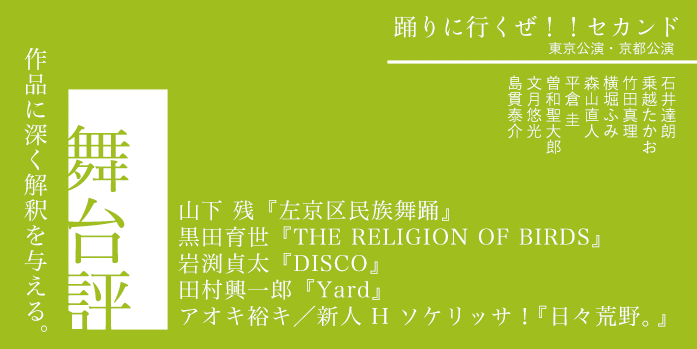

踊りに行くぜ!!セカンド

東京公演・京都公演

評

石井達朗

乗越たかお

竹田真理

横堀ふみ

森山直人

平倉 圭

曽和聖大郎

文月悠光

島貫泰介

今年度の踊りに行くぜ!!セカンドは、札幌に始まり、仙台、福岡を経て、東京、京都と巡回した。各地の主催者たちによる多大な尽力もあり、地元での作品も充実し、アーティストたちのインタビュー・対談などの記事も掲載することができた。「踊りに行くぜ!!」の広報協力として始まった「報告するぜ!!」では、これまでもスタッフによる公演レポートなどを書いてきた。しかし今回は、スタッフの手を離れ、思い切って色々な方に公演の感想を頂くことにした。「舞台評」というタイトルではあるけれど、皆さんにお願いしたのは、思ったことを率直に書いてください、という依頼である。その意図は、皆さんがどのように作品を「解釈」したのかを知りたかったから。辞書には、「解釈」とは「文章や物事の意味を、受け手の側から理解すること。また、その理解したところを説明すること」とある。対象をダンスに置き換えて書くならば「ダンスを、受け手の側から感じ、理解すること。また、感じたこと、理解したことを説明すること」という感じか。今回お願いした筆者の皆さんの文章から、それぞれの「解釈」を頂けた。アーティストが生み出した表現に不正解がないように、ここにある解釈にも不正解というものはない。作品を作ったアーティストの手を離れ、「作品に深く解釈を与える」ということが作品批評の楽しみであるから、観客の皆さんとは違う解釈もあるのは当然だし、辛辣な解釈、ベタ褒めな解釈もある。多様な解釈が作品に深みを与える。

こうした言説と同じく、ダンスの痕跡を残す重要な役割を担ってきたのは、写真である。「踊りに行くぜ!!」では、各地で様々な写真家の皆さんが、ダンスの痕跡を残す手伝いをしてくれている。その痕跡は、

こちらのページで余すことなく公開しているので、こちらも是非どうぞ。

報告するぜ!!編集 飯名尚人

「山下残の師弟シリーズ」と勝手に名付けてみる。シリーズの一作目は2015年に韓国で初演された『悪霊への道』、二作目が『左京区民族舞踊』。両作品とも師匠と弟子が登場し、その師弟の対話を基軸に作品が展開する。『悪霊への道』では山下残がバリ舞踊を学び、『左京区民族舞踊』では山下残含む3名のダンサーが左京区をテキストにしたダンスに取り組んだ。しかし、この師弟シリーズでは、<教え・学ぶ>という経緯を見せることを通して、ダンスが生まれる瞬間を立ち上げようとしているようにも見たのだが、現代社会における伝承という行為の現在地を示しているようにも見えたのだ。

『悪霊への道』では、山下残が “インターネット経由で” かるら~Karula~(バリ島に移住しバリ舞踊を習得し独自の活動を展開している日本人女性)にバリ舞踊を学んだ経験を、作品の骨格に据えている。従来のバリ舞踊の伝承とは異なった独自の方法での<教え・学ぶ>行為を構造化させることで、バリ舞踊の思想や身体観、そしてそれらと密接につながる死生観に触れ、まるでバリ島の小宇宙が立ち上がってくるかのような時間が生まれた。

『左京区民族舞踊』では、舞台のセンター奥に鎮座するサイババのような風格をもつ師匠と、その前に位置する三名の弟子とのやり取りがコミカルに展開する。師匠が「トイレに行きたい」という一言も稽古のメニューとなり、師匠が話す謎の言語を弟子の一人が翻訳しながら、新たな動きを生みだして行く。現代において、このような師弟関係は成立し得るのだろうか。三名の弟子は師匠の一挙一足にこまめに応答しながらも、どこか懐疑の眼差しを向ける。数十年前までは、ダンサーや振付家の育成はダンスや舞踏のカンパニーといったヒエラルキーがはっきりとした集団の中で行われてきた。若手は、公演や日々のレッスン、飲み会等の多様な“現場”を通して学び、実践を重ねていった。現代の若手ダンサーにとって、当時のカンパニーにあるような関係性や集団性に馴染めるのかと想像した。山下残は、この作品でカンパニーという形式に対して問いをたてたのだろうか。カンパニーをもたず、プロデュース公演という形式を軸として数多くのダンス作品を生みだしてきた山下残の方法論が、この作品の中で各所に鏤められていたように思う。緻密に精巧に描かれた作品の地図、そしてその地図を越えてしまう瞬間を生みだす為の装置の施し方。言葉とダンス、呼吸とダンスの関係。一つの答えをあえて導きださない結末の提示の仕方など。そして、出演者それぞれの魅力、とくに師匠のタンバリン奏者の田島隆には圧倒された。(さらに言うと田島隆のふわふわロング・ヘアーがとても踊っていた!)終演後は、師弟のやり取りの可笑しさの余韻を味わいながらも、コンテンポラリーダンスは果たして<教え・学ぶ>ことは可能なのか、そこで伝承すべきことは何なのだろうか、それはどのような方法が有効なのか、といったようないくつもの問いが次から次へと現れてきたのだった。「山下残の師弟シリーズ」まだまだ先がありそうで、楽しみである。

京都公演 2017年3月25 – 26日 京都芸術センター

舞台奥に長髪で強烈なキャラクターの「師匠(田島隆)」がタンバリンを持って座っており、その前に三人(菊池航、瀬戸沙門、山下残)がやはりタンバリンを手に並んで立っている。師匠から様々な指示、というかリズムや言葉が与えられ、三人がタンバリンとともに即応することで「ダンスのようなもの」が生まれてくる。三人ともバラバラだ。「この人達は何をしているのだろう?」という漠然とした思いを抱えながら、観客は成り行きを見守ることになる。

この作品が参加している『踊りに行くぜ!2』は、作品の企画・コンセプトで応募し、主催のJCDNとともにクリエイションをしていく。山下が応募したときは、タイトルもズバリ「左京区に舞踊団を立ち上げる」というものだった。山下の地元である左京区は京都の中でも閉鎖的ではない、学生など多くの外部の人々が交流する場所であり、それを「民族」と捉えてのことだ。だがクリエイションの過程で「左京区民族舞踊団」、やがて「団」は消え、東京公演のアフタートークでは最終的には単に「伝承」というタイトルにしたかったという。「伝承」という「一方向のコミュニケーション」に興味の中心が移ってきたのだ。

実に興味深いテーマで、たしかにそういう進行になってはいた。しかし全体にはもう少し練り込む必要があったろう。

山下にはこれに先立って『悪霊への道』という作品がある。これが「バリ伝統舞踊の師匠から教えを請う」という似た構造を持っているため、筆者がある種の予断を持って見てしまったことは否めない。しかしそれを差し引いても、伝統舞踊の師匠ということが明確にわかる『悪霊』とは違い、『左京区』では、田島が一体なんの師匠なのかが判然としない。タンバリンの師匠なのか、ダンスの師匠なのか。一応ダンス作品のはずだからやはり「タンバリンを使ったダンスの師匠」なのかと思うと、中盤で田島が本域のタンバリン演奏をチラッと見せるため、「やはりタンバリンの師匠なのか?」と混乱してしまうからだ。

誰しも他人とは違った身体を持っているため、振り付けや振り写しは、やればやるほど変容していく。そこが面白いところだ。一人の師匠から発せられたダンスが、3人の異なる身体を通すことで違う形に実体化する様は狙い通りだったろう。会話も面白く、楽しい公演ではあった。師匠と三人の関係が整理されれば、観客も、より深く作品世界に没入できるのではないだろうか。

東京公演 2017年3月17 – 19日 あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)

「祈りの造形」に与える想いと身体性

黒田育世を含め6名の女性が、白い緩やかな衣装で踊る。鳥になり、クチバシを付けたり、羽ばたいてみせる。ニューヨークの実験演劇の拠点ラ・ママで見た、ピーター・ブルック演出の『鳥たちの会議』を思い出した。12世紀ペルシャの神秘主義詩人アッタールの詩に基づき、鳥たちが王を求めて旅をする。ブルックは何もない舞台で、絨毯一枚だけを使って表現していた。ブルックも黒田も、鳥たちと宗教的なコスモロジーをリンクさせて舞台作品をつくっている。

ブルック作品は、シンプルな抽象性が観客の想像力に働きかけていた。対して、黒田の『THE RELIGION OF BIRDS』は全体の描写が濃やかである。死んだり、食べたり、教えを説いたり、悲しんだり、喜んだりの状態が、鳥の身体を模倣するような動きで演じられる。ときに演劇的であり、ときに何かの儀礼を行っているように見える。

原作は中沢新一による『鳥の仏教』。長い間北チベットで語られてきた仏教の教典で、観音菩薩がカッコウに姿を変え、鳥たちに教えを説く。ダルマ(世界の真理)、輪廻、解脱などが、民間伝承のような易しい言葉で語られる。以前、シディ・ラルビ・シェルカウイは、聖書から排除された外伝に基づいて秀作『アポクリフ』をつくった。黒田作品は、いわば仏教の「アポクリフ」である。制度化、権威付けされていないからこそ、信仰というものの姿が、飾らないアニミズム的世界のなかで際立って見える。

『アポクリフ』では、アカペラで歌うコーラス団 ア・フィレッタがダンサーたちに寄り添い、舞台の密度を高めていた。『THE RELIGION OF BIRDS』では、松本じろの音楽がわらべ歌風の旋律が繰り返され、これがパフォーマンスとの一体感を高めている。ふんわりとした白装束の女性たちのクチバシ、足先、指先にまで「鳥」がみなぎってくる。

時間と空間の流れに、もう少し明晰な祭祀的な要素が見えたほうがいいと思う。しかし、静謐な「祈りの造形」に与える黒田育世のしっかりとした想いと身体性が伝わってくる。ダンサーたちの、いささかの弛みのない動きは見ていて気持ちがいい。信仰とフォークロアな宇宙が無理なくひとつになったパフォーマンスからは、今までの日本のコンテンポラリーダンスに見られないオリジナルな時空が浮かび上がった。

東京公演 2017年3月17 – 19日 あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)

鳥たちの言祝ぎ

黒田育世『THE RELIGION OF BIRDS』では、六名のダンサーが小鳥を演じ、魂の輪廻を表現している。私は異なる二つの印象を受けた。欲望をむき出しにし、せわしなく変わり続けていく動的な世界。もう一つは、自意識が消えて空に溶けていくような静的な世界。体育座りをした小鳥たちの背中に、淡い雲のような映像が流れていく。その光景が美しかった。近藤聡乃のアニメーション『KiyaKiya』を観たときの感覚にも似ていた。まるっとした肉感のある生物が、生と死を自在に行き来するイメージを抱き、胸の中がごろごろした。

本作の予告動画

本作の予告動画では、黒田自身が、中沢新一著『鳥の仏教』の一部を朗読している。言葉で分析すると消えてしまう「あるがままの心」を、鳥たちの踊りは映し出す。だから、私もせっかく表れた「心」を、言葉で区切り、分解しようとは思わない。本作には鳥たちの鳴き声という形で、たくさんの言語が登場する。鳥たちは儀式の中で言葉を習得していくのだ。

作品の半ば、鳥が鳴き声を教わり、その鳴き声に合わせて踊る、というプロセスが繰り返される。それは単なる鳴き声ではなく、言語として機能している。たとえば鳴き声「キックル」について、「小鳥はこれまでに多くの生まれ変わりを体験し、すっかり疲れ果てていました」という解説が付される。言語には歴史があるのだ。それを口ずさみ、踊ることで、歴史は再演される。激しく、耳に刺さるような「キックル!」という響き。「喜びは悲しみに変わる、という意味です」と説かれるが、鳴き声の意味を知らなくても、踊りと声の中に鳥たちの「心」が宿る。

本作では、死と食べることが近く扱われる。先ほどまで生きて動いていたものが、息絶えた途端に「餌」となり、摂取され、身体の一部となる。彼女(鳥)は自発的に「食べる」のではない。誰かに食べさせられ、「おいしい!」とたまらず叫ぶ。快さの裏に、確かな怖さが張りついている。くちばしの突く動作は、死者への「祈り」なのかもしれない。

「チュッチュッ、チッチッ」という鳴き声は「集まってくれてありがとう」の意味。観客への返礼として奏でられたその囀りは、祝祭の音楽となる。客席に集う私たちもまた、魂を持つものとして言祝がれたのだ。

東京公演 2017年3月17 – 19日 あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)

「踊りに行くぜ‼」IIは7回に渡っていくつもの印象深い作品を生み出してきたが、黒田育世による3年ぶりの新作は「踊り」プロジェクト第二期の最後にふさわしい力作だ。宗教的、哲学的なレベルの思考が見る人の心に深く語りかけてくる。思考とは理知的、論理的であるばかりでなく、身体や直観や感覚やイマジネーションで世界を捉えたり受け止めたりする心や体のはたらきを含む。そしてダンスこそ、そうした非言語的な思考を具現化するためのもっとも親しい芸術の形式だ。

本作は中沢新一の『鳥の仏教』をもとに作られていて、随所に鳥のモチーフが散りばめられている。鳥は『おたる鳥を呼ぶ準備』でも扱われた黒田の象徴的なモチーフだ。『おたる鳥…』が発表されたのは震災から間もなくのことで、この地上で起きている幾多の悲劇を想いながら踊り生きることの意味を問い掛ける作品だった。震災後6年を経て、再び鳥のモチーフに託して語られるのは、生まれ来て死んでゆく者たちの、この世につかの間存在することの罪深さや哀しみを、より深く受け止め、受け入れようとする、黒田の懐の深い、慈愛のような、広い意味での祝福と言っていいかもしれない。

白い服を着たダンサーたちは群舞を踊りながら、過呼吸の苦しげな声を上げ、弔いの身振りを行い、おなかに子を孕み、他の生き物を食して命を紡ぐ。おぞましさや愚かさを伴う生のありようを、黒田は平易な振付で寓話のように描き、すべては繰り返される道理であることを伝える。飛来する鳥は死者たちとこの世を繋ぐ使者なのか。ダンサーの腕が、たおやかに羽ばたきを見せる。寿ぎのようにも、何ごとかを告げ知らせているようにも見える。四つ這いのけもの、老いて盲いた鳥、生まれくる者、去っていく者、遠くで聞こえる不思議な調べ、「ひみつ」と立てる人差し指、さまざまなモチーフが現れては解釈を超えて何かを心に刻みつけ、深い夢の中を旅するようにシーンが続く。夢の構造は神話の世界に通じている。

松本じろによる全編オリジナルの音楽は、寓話的、神話的な世界に、コードを用いない簡易な旋律を添える。わらべ歌、或いは遠い異国のバラードのように、懐かしさと永遠の感覚が同居した不思議な調べだ。

BATIKのダンサーたちは黒田の思考をたっぷりと隅々まで体現していて素晴らしかった。カンパニーの中で言語を同じくしながら踊り続けてきてこその、今の黒田の思いを共有した踊りだ。原作『鳥の仏教』では人に代わって鳥たちが経典の教えをわかりやすく説いている。鳥の説法を緩急のない振付で「イムクイムクイムク」、「ウトゥ、ウトゥ」、「トッキュントッキュン」と鳴き声をなぞらえながら踊るダンサーたち。寓話の言葉で本質を伝える踊り。幼い者にも届くほどの平易さで、なお濃やかな滋味を湛えた踊り。BATIKといえば深層にある欲望や妄想を、身体を酷使し過激に表現してきたカンパニーだが、その彼女たちが、今、叙事詩を語り得る身体を獲得していることが、何より印象深く感じられた。

その踊りはまた「女性性」ということを考えさせる。女性性とは必ずしもジェンダーやセクシュアリティを言うばかりではない。人の生き死にに寄り添い、そのありようを世界との関係の中で深く受け止める生き方の様式のことだ。知的な分析や解釈ではなく身体で思考し世界をとらえること。それはダンスの思考そのものではなかっただろうか。

あまねく人と自然の摂理を語るようでいて、本作は、今この時代を生きることの奇跡のような偶然に強く動機づけられて作られている。「何ができるか」と問うことも尊いが、見た人を思慮深くし、その眼差しにいっそうの深みをもたらす。そのような芸術の力を信じている。

京都公演 2017年3月25 – 26日 京都芸術センター

猫が音楽を救うべき理由は何か?――岩渕貞太『DISCO』

正直に言えばひどい作品だ。なにがひどいかと言えば音楽の使い方(選曲:多田淳之介)。次いで、ダンスの感受とは何の関係もない雑な振動イフェクトがつけられた歌詞の映像。使用される曲は①クルーウェラ「Party Monster」、②FPM「Bolero」、③小沢健二「今夜はブギー・バック」のカバー、④Perfume「Party Maker」。①はVineで腰を振る若者のネタ動画にも使われたEDM。②はツール兼広告サイト「UNIQLO CALENDAR」に提供されていたBGM。選曲は全体として、現在のネット環境で(狭い画面で・個人的に)消費されるビートないしダンス(あるいは「ワンルーム・ディスコ」)を曖昧に問題化するが、作中では元の文脈は放置され、音楽も映像も劇場に合わせて単純に最大化されるためただの劇伴となり、批判としても肯定としても機能せず、文脈と温くすれ違う。

音楽は肉へと噛み込まれるイデオロギーだ。消費する体を眠らせない資本主義の強力で単調なビートを、岩渕貞太はいわば「課題」として真面目に受け取り、変形している。ビートは、ひとつひとつばらばらに動かされるような岩渕の背骨、いかなる淀み・溜まりもつくらない関節、それらを超えて全身に波紋をうむストロークの群れによって微分され、信じがたい滑らかさへと巧みに砕かれる。それは拒絶ではなく、かえって音楽を「救う」身振りである。だが岩渕の精細な動きを無視して圧殺するよう増強された音楽と映像を、舞台上で救うことにどんな意味があるのか?

印象的な瞬間は5つ。2つ目を除くとすべて曲のはざまの沈黙にある。①舞台上手奥でドスーン、ドスーン、と体を落とす途轍もなく重い四股踏み。音楽と具体的に拮抗する。②現代化された「ボレロ」をバックに、正面的胴と平行に両手を差し出し側面的に頭部を反らす「牧神の午後」ポーズ。ニジンスキー(直接)とジョルジュ・ドン(間接)の記憶に交叉的に投錨しながら重くなることがない。③股と胸を隠すように手を置くナルシシスティックな自体愛ポーズ。股間をつかんだまま自分が何をするか忘れてしまったマイケル・ジャクソンのようだ。④舞台中央奥で背中を向けたつま先立ち。なぜか圧巻。⑤舞台下手最前面、四つん這いで発せられる「ァアアアアアァァァ」という発情期の猫のような声。猫性は、人間離れした柔らかさではげしく起伏する背中によっても表現される。種横断的な誘惑のダンスだ。――なぜこの「猫」がいるだけではだめなのか? ださディスコ的意匠は本当に必要なのか? それを問えば本作のテーマ自体を見失うだろうか。

ディスコに猫を放つとどうなるだろう。音楽とは無縁に悠然と歩くだろうか。逃げるだろうか。YouTubeには音楽のビートと合わせて踊る(踊らされる)飼い猫たちの寂しい映像がいくつもある。なぜこれらの猫は、人間の音楽に耳を傾けてそれを救う役を担わされるのか?

東京公演 2017年3月17 – 19日 あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)

岩渕貞太の新作『DISCO』は、タイトルが示すようにディスコ&クラブカルチャーから敷衍したダンスの文脈を強く意識している。演出家・劇作家の多田淳之介が選曲したBGMは、KrewellaやPerfumeのEDM系楽曲、RYOCOによるスチャダラパー&小沢健二『今夜はブギーバック』のカバー、ラヴェル『ボレロ』のリミックスで構成され、そのどれもがダンスが生起する場についてや、あるいはそういった環境での恍惚や没入を主題としている。だが、そんな縦ノリ高速系の音楽空間に抵抗を示すかのように、岩渕は舞踏(室伏鴻が展開したBUTOHに近い)を下敷きにした緩慢な振付で対峙してみせる。冒頭のKrewella『PARTY MONSTER』のラストに合わせ、天空に右手人差し指を突き上げる『サタデー・ナイト・フィーバー』なポーズをキメたりもするが、それは例外的な同期、サービスと言ってよいものである。

つまり、この作品の舞台上には異なる2つの時間が流れている。かつて岩渕は、Performing Arts Network Japanでの石井達朗によるインタビュー内で、自分が目指しているのは「中間をもたない中心のない身体」であると答えているが、今作もその試みの一つと言うべきだろう。大衆を熱狂に駆り立てる爆音に晒されながら、どこまで自身の身体に自覚的でいられるのか? 同時に、否応なく変化していく身体と空間の関係性を恣意的に矯正することなく、ある種のなりゆきに委任することで生じるものは何か? 『DISCO』にはそのような問いが込められている。

筆者は、近年の岩渕が展開してきた他分野のアーティストとの協働作品を中心に見ているに過ぎず、彼の活動を総括する視座は持ち合わせていない。あくまで限定的な観賞の体験での概括になるが、岩渕の作品にはある種の社会実験的な関心が共通してあるように思っている。空間、音楽、映像装置などを介した環境を設定し、そのなかで身体にどのような変化が起こるかを実証的に識ることが第一義であり、感情の昂ぶりや、身体の快楽性は付随的に生じるものでしかないと思う。

そう仮定してみたとき、ある疑問が浮かぶ。なぜ岩渕は、必ず上演の渦中にキャストとして自らを投じるのだろうか? 複数のキャストを用意し、それを外から観察することによって得られる知見を彼はみすみす放棄しているのではないか? 率直に言うと、群舞としての、もっと冷たく突き放すような『DISCO』を私は見てみたい。

「なぜって自分はダンサーだからね」という答えが返ってくるかもしれないけれど、ダンスを主観的な体験にばかり留めていても退屈ではないか。ダンスを見ること。ダンスについて考えること。そのような外の運動をも「ダンス」として捉えてみてはじめて、芸術は生き生きと駆動するはずだ。

京都公演 2017年3月25 – 26日 京都芸術センター

黒い床、鈍い光。――そんな空間に、吸い込まれるように、不意に2人のダンサー(男女1組のペア)が登場する。摺り足が白い痕跡を描きだし(=2人の靴底にはあらかじめ白いラインマーカーの粉が仕込んである)、青いコスチュームと、不自然に白く塗られた唇のせいで、この場所(=yard)の異空間性がさりげなく伝えられる。

ムーヴメントの大半を特徴づけるのは、もっぱら肘から先の腕と、膝から下の脚である。ロボットダンスのような機械的な動きは、どこまでも静かで、2人の動きはほとんど交わることなく、終わりのない時間を淡々と流れていく。鈍い光につつまれた黒い舞台は、「ひとつの空間」のようでいて、しだいにそこに、〈2体のダンス・マシーン〉のそれぞれの「密室」、とでもいうべき、2つの自律的な時間が見えてくる。ポピュラーダンスにありがちな、これみよがしの「素早いはでな動き」は皆無で、むしろそういう意味でのエンターテインメント性を極力そぎ落とした、静謐な世界が立ち上げられようとする。

たとえば、「アンドロイドの恋」のようなメロドラマ世界を、存分に繰り広げようと思えば容易かったことだろう。本作にも、そのようなテイストがまったくないわけではない。しかしそうした「感情」を、うつろいのなかで、かすかな香りとしてのみ感じさせることに徹したところに、本作の中心的なコンセプトがあったことははっきりしている。ストリートダンス出身の田村と、バレエ出身の山本は、明らかに異なる身体性をもっており、そのことが、ほんのわずかしか交わる予感のない「2体のマシーン」の関係性の無機質な「平行線」に、かすかな鈍い彩りのようなものを与えてもいた。――こうしたアイディアはけっして悪くないし、今後のさまざまに発展させていける要素を充分にもっていた。

だが、やはりムーヴメントの「質」という点では、まだまだ物足りなさも残った。軸となる体幹がどちらのダンサーも曖昧で弱いために、本作の振付でもっとも重要だと思われる、体の先端が描き出すわずかな動きの質感(=本作で観客が体験する「時間」の根幹を決めてしまうファクター)のゆるやかさやしなやかさが、体幹との関係の中でうまく定まってくれず、全体として単調に見えてしまうところが欠点である。このあたりは、「演出としてのmonotonous」に転換するための、さらなる研鑽が必要だろう。

京都公演 2017年3月25 – 26日 京都芸術センター

東京公演2017年3月19日

マジ なんかスゲェはじまってんなって思って

ブクロの 公園 そぉ 人がなんかスゲェ集まってんなぁと思って

したら おっさんらが踊ってて みんなソレ囲んで見てんの

そぉそぉ あんじゃん あのいつも猫いっぱいいる公園 サンシャインの

踊ってたってぇか くねってて はだしで

うん フツーにジャージとか ちょいボロい感じの

でもとにかく おっさんたち 靴はいてないんだぁ

シューズレスっつうかホームレスかな ホームレスみたいな

ってか わかんねぇけど たぶんホームレスじゃね リアルに

ときどき 炊き出しとかやってんじゃん あそこ

いや 何人かいたよ 踊ってるおっさん

ってかケッコーいた はじめは3、4人くらいで踊ってたんだけど

最後のほうはなんかもっといっぱいいた気がするわ

最後はなんか噴水のむこうに消えていったんだけど 宇宙なのかな たぶん

いやわかんねぇけど 宇宙飛行士みたいなかっこうしてたから

最後 おっさんら 消えていくとき なんか泣けたんだけど

うん おっさんてぇか もう じぃさんみてぇなのもいて

でも すげぇヒッシなの顔とか 腹出てたりすんだけど めっちゃ動いてて

なんで もがいてんの みたいな動きで

あれダンスなのかな 途中で 石投げたりしてたけど

うん 石ね 小石 ポイポイって で 折り重なって地面にはいつくばっちゃったりして 見てたら

したらなんか バイブス感じちゃったっていうか

ヤベェよこれ

ガキのころ遊んでる時 こーゆー感じあったよ みたいな

イミはわかんねぇんだけど カラダ張ってんなぁみたいな

最近 俺 カラダ張って生きてっかなぁみたいな

したらなんかだんだん これマジ熱くね って

気づいたら おっさんらも増えてたりして

輪になって踊っちゃったりして

こいつらなんかマジ トライブなんじゃねみたいになってきて

でもなんつーかハジいてんだよね踊りが

べつにへんな意味じゃねぇけど そんなんじゃねぇけど

勇気もらったつぅか アドレナリン出たっつうか

ショージキまじリスペクトっつうか

えっ

いや ぜんぜんへんな意味じゃないんだって

マジで

公園の桜とか まだ ぜんぜん咲いてなかったけど

これスゲェはじまってんなぁと思って

だからさ 俺らも もっと はじまってイイんじゃねぇかな

東京公演 2017年3月17 – 19日 東池袋中央公園