アーティストインタビュー

(テキスト:水野立子)

札幌での作品制作10日目、途中経過発表ワーク・イン・プログレス開始前に、「ラララ・ララルー」の作・演出・振付の原和代、テキスト・ドラマトゥルクである林慎一郎(極東退屈道場)に、札幌公演主催の齋藤ちず(NPO法人コンカリーニョ理事長)と、「踊2」のプログラム・ディレクター水野立子が、で座談会形式でお話しを伺いました。

今回の作品の特徴は、なんといっても、ダンス作品なのにテキストがあり、振付家と戯曲家が共同作業で作品をつくっていくところです。「踊2」でこのような方法で作品制作を行う参加作品は初めてのことです。テキストの林さんも昨日から、札幌入りして稽古に立ち会い制作が進められています。公演まであと1週間、札幌ではリハーサルが連日、再開しています。

*********************************

2014年12月22日@札幌会場となるコンカリーニョにて

テープ起こし:米澤春花(コンカリーニョ)

編集:水野立子/太田真介(コンカリーニョ)

<市民劇―コミュニテイ・ダンスー札幌でのBプログラム>

水野:コンカリーニョは、もともと演劇の上演がメインの劇場ですね。今年はAプログラムでも演劇色があり、色んな意味で演劇とダンスってパキっと別れる表現じゃなくなってきていますね。振付家の原さんとテキスト・ドラマトゥルクの林さんが、共同制作でダンス作品をつくっていく方法は、とても興味深いですね。そのあたり是非、お聞きしたいと思います。

そう言えば、コンカリに電話すると「ちずさんは、今“住民劇”の演出で、出かけています。」とよく言われるのだけど、私には“住民劇”って耳慣れない言葉です。ロシア革命的な匂いがするというか。(笑)コンカリーニョの活動の一つの柱ですか?

齋藤:そう、 一大事業だよ。この近隣に住んでいる人たちに、お芝居や舞台の面白さを知ってもらうために、演劇を体験してもらうのが目的。誰でも、西区に住んでいる、或いは勤めている人に出てもらって、地域の昔のエピソードとかをネタにお芝居を作る、それをコンカリーニョがプロのスタッフで全面的にバックアップしましょうという企画。

水野:それって、オリジナルの戯曲でやるの?

齋藤:もちろん。私の知っている市内の脚本家たちに書き下ろしてもらう。この時代のこういうことをモチーフにネタを私たちが探してきて、今回は戦後の時代のここのお風呂屋さん、とか。そこの当時を知っているおばあちゃんに話を聞いたり。昭和の最初の頃に琴似に、琴似新劇団というのがあって、その劇団をモチーフにしてお話を作ったり。

今年で、10年9回目。もう止めるに止められなくなった。(笑)地域のニーズというか、街の人たちにも「今年はいつ?」と聞いてもらえるし。

水野:すごいなあ。町の風物詩というか、皆さん楽しみにしている企画になったのですね。ダンスで言うとコミュニティ・ダンス。

齋藤:そうそう。たまたま私がやっているのが演劇だったから。ダンスをやっていればダンスを作ったと思う。

水野:そうかー。私もいつか出ていたいなあ。ふふふ。

そういう意味で「踊2」のBプロは、コミュニティ・ダンスの制作を目指した企画ではなかったけど、地域によっては、コミュニティの人が出演するのがメインになるというのが現実的なところもあります。札幌はそこについてはどう考えていますか?

齋藤:「踊」ファーストから続けていても、ダンサーとして活動している人はたくさんいるけど、続けて作品を出す人がいなかったよね。Bプロについては、作品をつくる振付家と出演者の関係だと思う。住民劇は出演者が全部決まってから脚本を書いてもらう。つまり、参加する人たちの自己実現をし、出演者が一番輝くために全ての労力を注ぐ、それがコミュニティの演劇であり、ダンスも同じだと思いますよ。

水野:確かに、そうですね。自己実現のためのクリエイション・ワークショップ形式の発表会か、作家がつくりたい作品を目指す作品制作か。Bプロは、後者を目指すコンセプトです。今年からは、各開催地によって各主催者が、コミュニテイ・ダンスか、作品を何名くらいの出演者でつくっていきたいか、応募の地域色を出すことにしたのですが。原さんは、実際に札幌でリハーサルを開始してどうでしたか?

原:自分で咀嚼して、ダンサーやパフォーマーであれる人もいれば、そうでない人もいる。様々な人が混在していることが、一番難しいところだと思います。自分の作品をよりよいものにするために、一人一人が光るようにしなきゃいけない、でもそれにはみんなバラバラだしっていう葛藤は大きくありますね。

水野:北海道では職業・ライフワークとしてとして作り続ける場や機会は、首都圏と比較すると難しいことは確かだと思います。そういった環境の中で、振付家・ダンサーまたは劇作家・俳優として、活動する人と腰を据えて作品を創るのには壁があると思うけど、函館出身の林さんはどうお考えですか?札幌でも昨年と今年、ご自身の演劇公演を行ったようですね。札幌の感触などお聞かせください。

林:はい。今は大阪を拠点に活動していますが、去年、地下鉄をモチーフにした作品を、地下鉄のある大都市5都市を巡ろうという企画の中で、札幌で公演しました。作品自体は、僕たちがドラマを解体するような演劇の作り方をしているのに対して、札幌では物語性の強い演劇が作られていることが多いと聞いていたので、公演前は受け入れてもらえるか不安だったのです。蓋を開けてみるとすごく反応がよくて、新しい試みというか「違う感じ」のお芝居に対して突き放すんじゃなく、「何をやろうとしているのだろう」「ここに何か面白いものがあるんじゃないか」という姿勢で真剣に向き合ってくれる感触を、5都市回った中でも強く感じた街でした。

水野:その感触を踏まえて、原さんは今回の札幌公演を狙って応募したのですか?

原:そうです。初めて見るものに対して真摯に向き合ってくれる姿勢と、広々とした札幌っていう街の感触がいいなと感じたことが大きいです。ちょうど、日頃活動する場所以外の土地に滞在して作品を作ってみることでどういった変化が自分に起こるのかを知りたい。初めて出会う人の中で、自分のやり方を試してみたいと考えていた時期だったので、Bプロに、そして札幌に応募するきっかけにはなりました。

<戯曲家と振付家の出会い。テキストと振付の往復書簡からダンス作品をつくる>

水野:お二人は、そもそもどうして一緒に作品をつくるようになったのですか?

林:理由は2つあります。1つ目は会話・シーンにおいて俳優に演出をつけるときに、僕は劇作家から始めて演出家になったので‘言葉‘に関してはイメージはあっても、俳優の一つ一つの細かい‘所作‘に関しては具体的なイメージが持てないことに悩んでいました。そこで、身体をよく知っている人に入ってもらいたかったのが1つ。

もう1つは、演出として在る作品に携わったことが転機なのですが、リズムのある言葉というか、日常の会話以上に「動いている身体」が想像できるような言葉で戯曲を書きたいと試みるようになったんです。そこで、そのリズムのある言葉を演出するときに、言葉にたいして身体でどうアプローチしていくのか、ということを考えるときにダンサーであり振付家が入って、演出家としての僕と共働して創り上げるスタイルもあっていいのかなと。そこで、4年前から一緒にやるようになりました。

齋藤:演劇は言葉っていう記号に縛られちゃうことが多いから。私もそれを外したいって思うこともあったよ。札幌の劇団のある演出家が、すごく奇妙な動きをしながら喋るということをやっていて。どうやって作ったか聞いてみたら、セリフは棒読み、感情は体で表現してくれって言ったらそうなったって。やっぱり、感情が高ぶると台詞に乗っちゃうし、体も抑揚で動いちゃうんだよね。それを押さえたら、自然にそういう表現になったみたい。

水野:やっぱり昔ながらのオーソドックスな演劇だと、どうしても身振り手振りのイメージがあります。人間って喋っている内容と動いていることってバラバラなのが自然で、それを舞台表現としてやってみたら、面白かったということかな。

林:俳優の所作を振付にまで持っていくということですよね。

水野:でもそれだと、戯曲・台詞があっての動きになってきますね。今回のダンス作品は、その役割が逆転しているわけですよね。いつもは林さんの作品にダンス・体の表現として原さんが入っているけど、今回はセリフをいうのではなく、原さんのダンス作品にテキストを書くということで、つまり出発は原さん。

原:まず私が、こういうことをやりたい、というのを林さんに伝えていって、それに対して林さんから資料をもらったり。

林:原さんのテキストからダンスを作るっていうイメージがどの辺からくるのかっていうのを探るためですね。

原:先に戯曲があって、「ここはダンスシーンにしてほしい」という依頼の仕方ではなく、2人とも同じスタートラインに立って演出家としての林さんと、振付家としての私とで並行して作っていっています。稽古が始まったばかりの時は、それほど打ち合わせはせずに、私が振りが必要だと思う箇所やダンスシーンにするとどうなるのか、と興味が湧いたシーンを踊りで作って、「せーの」で芝居と合わせてみます。そこで生まれたズレや、逆にシンクロすること、引っかかることなど、目の前で起こる事や俳優を見ながら方針を決めたり、詰めて話したりしながら進めています。ダンスが演劇になったらいいなって思ったのが始まりですかね。いくつかソロの作品を創った中で、単純にダンスが芝居になったらいいなって思ったんです。

齋藤:物語性を持たせたいってことではなくて?

原:ダンスの曖昧なものが、具体性を持った物語とかリズムになるってことですかね。

林:演劇に戯曲があり、音楽に譜面がある。それと同じようなものをダンスにも作れないかっていうのを聞いたのが始まりなんですね。言葉が、振付を表現する譜面(設計図のようなもの)にならないかな。

原:作品の世界が「自分自身からの言葉」でしかない窮屈さからなんとか脱したいという、私以外の思考回路から紡ぎ出された言葉、つまり他者が書いたテキストを用いることで、より振り幅が出来て風通しが良くなるのではないか、そういう期待からテキストを使うことにしました。既存の戯曲や小説などからダンスを立ち上げる手もありますが、同時代のものでありたい、今いるその土地で作るダンスの為の言葉が欲しい。そしてそのテキストが、いわゆる物語というよりも、譜面のようなものが作れないだろうか、と思いその辺りについて興味を持ってくださっている林さんに依頼しました。

林:今回はダンス作品としてのテキストを作って、原さんに振付を作ってもらうということを考えて書きましたね。普段の戯曲は、発語されることが前提であることが多いのですが、今回はそうではない。振付家の原さんから貰ったイメージや、目にした踊りから言葉を書いてそれを演出家である原さんに渡すみたいなイメージですね。

原:写し鏡のように、私の作ったダンスを林さんが見て更にテキストに手を入れた時に「あぁ自分はこうやって感じていたんだな」って認識することが健全なんじゃないかって。それまで気が付かなかった自分の感覚に逆に気付かされるといったことも起こったり。

水野:なるほど。作品をキャッチボールしながら形にしていくってこと?

原:そうですね。まず私がダンスを創作します。それを元に林さんにテキストを書いていただく、それをまた私がダンスに落とし込むということを何度か繰り返して作っていくようになっています。いつもの林さんの作品では、私がテキスト(戯曲)からダンスを振付していくのですが、今回はその逆です。

水野:その往復書簡みたいなものを何回くらいするんでしょうか?どこにたどり着けば終わりになるという終着駅みたいな目標とすることはあるのですか?

原:今は3回くらい断片をやり取りしていますね。2007年に大阪で、それまで集団で活動していたのですが初めて自作のソロダンスを踊りました。その時、そのダンスが紆余曲折を経て言葉を持った演劇になればいいなあと思ったことが根底にあります。ダンスの持つ抽象的な質感やあいまいなものが、具体的なセリフやリズムになったら面白いだろうなと思いました。

林:テキストを作ることが終着点ではないので、辿り着くというよりは、あくまで作品を創る過程の中にテキストづくりの時間があると思います。

齋藤:演出家・作り手にとって、自分が表現したいモノの位置づけによると思うんだよね。

<この作品の向かうところ>

水野:今回参加するダンサーたちには、そのテキストや物語を共有しているの?

原:はい。ダンサー達にもテキストを渡して目を通してもらっています。更に私から作品を考える上で助けになった資料を提示したり、私の考えを伝えました。そしてテキストの中から何かひとつの要素を抜き出して提示して…風景とか、こういう人がいますっていう要素に対してあなたたちはどう感じますか、というのをそれぞれダンサーに動きで提示してもらいます。今度は出てきた彼らの動きに対して私が動きを加えたり、感じたことを伝えたり言葉のやりとりもしながら、それらを再構成して私が振付としてまとめるようにしています。

水野:テキストからダンスに、ということの林さんが考える可能性や面白みをお聞かせください。

林:言葉にはどうしても、具体的な意味がぶら下がってしまう。それが、ダンスになると言葉の意味と離れたところ、抽象的なところに飛んでいけるのが面白い作業だと思っています。

原:テキストから、想像力を働かせて作っていくことで私のパーソナルなものが普遍的なものへ変わっていく期待というか。私が思っていたものとは、いい意味で思いもかけない方向に変化していく。(振付も含めて)一から十まで全部を細かく伝えて作っていくよりも、彼女ら(出演者たち)が考えたものと私の持っているものとぶつかった時に、うまくいかない場合もある。そこで出来るだけダンサーに寄り添いながらそれらの過程を味わったうえでやりたい。そして皆が立ち返る場所であるテキストと行き来する。それがテキストから作る方法で期待できることなのかなって。

水野:作品制作を開始して、ちょうど半ばまで来ましたよね。最終的に目指すところ、このあたりを作品にして届けたい、というところをお聞きしたいですね。タイトルの「ラララ・ララルー」は「子守唄」だと昨日、お聞きしましたが。

原:世界の平和は家庭から、っていうところですかね(笑)今、私は「何かに向かって頑張る」という鍛錬の楽しさや気持ちよさを押さえつける形で作っています。私がダンサーに求めているのは、その人自身の知らない自分に出会って欲しい。ダンサー自身にとって、思いもよらない言葉や動きに彼ら自身が出会う瞬間を見たい。作品、ダンサー個人個人が自立してほしい。まず、身近な人に優しくできる、人と人の関係が良くなっていく。いい空気が流れていく中心に、そのダンスがあればいいなって思っています。

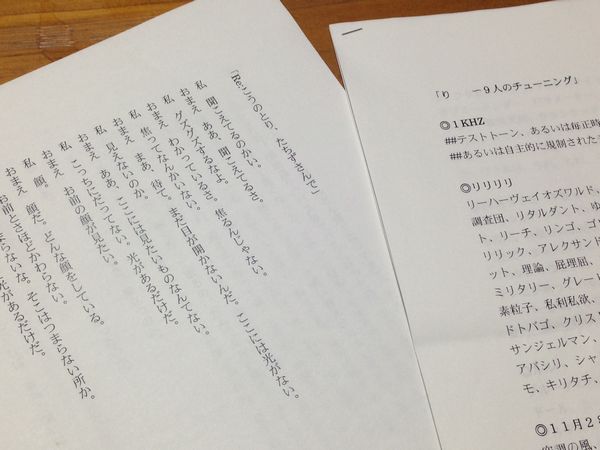

林:バラバラの9人がチューニングし、チャンネルを合わせていくような作品ですね。昨日稽古を見ながらそう思いました。自分で書いたテキストについても気付きがいろいろありました。テキストで書いた、最後の「440Hzの音」っていうのはオーケストラのチューニングに使う「ラ」の音で、時報でいうとピッ、ピッ、ピッ、ポーンのピッの音。「1KHzの音」でテキストが始まるので、それが時報で言うとポーンの音。つまり、ラストシーンがファーストシーンの3秒前の音なんですよね。みんなが出会う前の3秒くらいのところで終わる。出会うまでのチューニングの時間なのかなと。今回はそのチューニングの音が振付や体の動きに変換されていくのかなって思っています。

最終的にそれぞれが基準点として戻るべき場所に合わせていく、帰っていくということ。最終的に胎内に帰るというイメージも含めて「家路」であり、寝かしつけるというか、収める方向に落ち着いていく。そしてまた数え初めて繰り返す。

水野:最終的には、知恵の輪が解けるみたいに何かが見えてくるのでしょうか?

林:基準点。戻るべき場所というか、ホームポジションみたいなものでしょうか。自分たちの原点にチューニングを合わせていくこと。それが子守唄なのかなって。

原:最終的にバラバラな人たちが、どこか一点でたまたま合う。他者がいる中で、自分の存在を確認する。その為にオーディンションでも多様な年齢・スキル・性別の皆さんに決めたのかなって。バラバラなところから始まる9人が共鳴していく、そのプロセスから生まれる熱量や風景に触れていただいた観客の方々自身も、それぞれの中に向かうべき所や戻ることの出来る場所があると感じていただける作品にしたいなと思っています。

水野:今夜のワーク・イン・プログレスを終えたこの作品が、上演時にどう仕上がっているかが楽しみですね。本日はありがとうございました。