2017年01月31日

「踊りに行くぜ!!セカンドvol.7」福岡Bリージョナルダンス

ゆみうみうまれインタビュー2

実施:2017年1月26日@うみかえる(糸島市)

話し手:ゆみうみうまれ、 武内貴子(舞台美術)、渡邊瑠璃(オブジェ)

聞き手:津田朋世

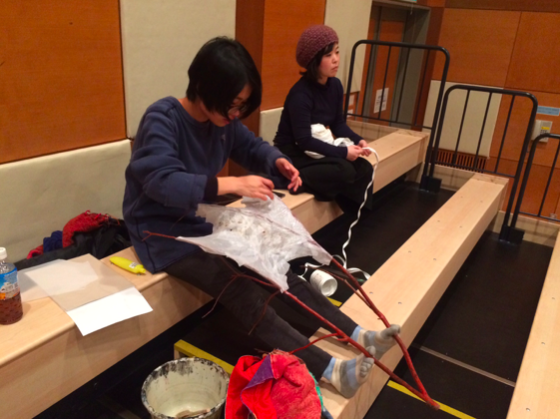

ゆみ・うみうまれ作品では、二人の美術家が参加する。

武内貴子さん(舞台美術)と、渡邊瑠璃さん(オブジェ)だ。

二人の作風はとても対照的で、テキスタイルを使い「結ぶ」というテーマで繊細なインスタレーション作品を展開する武内さんと、土や植物を用いて割と土着的な作品が多く、時には自身が土の中に入り創作活動をする個性的な作風の渡邊さん。

ゆみさんの作品では、出演者の身体性と舞台美術、そして衣装が関係性を持つため、対極にいるようで共通性も多く持つ二人に舞台上の美術をお願いすることになった。二人共舞台美術にこのようにしっかりと関わるのは今回がはじめて。

「夢と現実」という二面性のある作品で、対極にいる二人の美術家が集った。ここまで稽古をしてきての感想や、二人のテイストが今作にどんな化学反応を起こすのか、ゆみさんを交えて3人の鼎談を行った。

![]()

場所は、福岡県糸島市の深江海岸近くにある、古民家を再生させたシェアスタジオ「うみかえる」で。

「うみうまれ」と「うみかえる」。

出演者の柴原さんが「ゆみさん、糸島にはうみかえる場所があるんですよ!」という言葉から、この場所に決定。

福岡市内から車で50分、海辺の古民家で、外観も内装も本当にトトロに出てくる家のようだった。

武内 貴子 [美術作家]

略歴

1979 福岡生まれ

2002 福岡教育大学美術科卒業

2004 福岡教育大学大学院美術科修了

2006 国際芸術センター青森・アーテイスト・イン・レジデンスプログラム

http://www.takako-takeuchi.com

渡邊 瑠璃 [美術作家]

略歴

1989 福岡県に生まれる

2013 武蔵野美術大学油絵学科卒業

2014 アートスペース「ART HUB 三樹荘」設立

- 今回ゆみさんの作品に参加しようと思ったのはどうして?

武内:コンテンポラリーダンスが好きで、興味があったので学生の頃によく見ていて、「踊りに行くぜ!!」も見ていました。10年位前。その空間に人気を感じるとか、身体と空間の関わりというのが私の中でもテーマであったりするので、そういう部分で面白そうだっていうのがありましたし、ゆみさんもずっと海外で活動されていてきちんとコンセプトを聞いてくれそうな方だなと思って。

渡邊:私も同じですね。まずゆみさんのコンセプトを聞いて面白そうだなと。自分が考えていることとリンクするところがあった。ダンスにも興味があったし、自分が展示空間を作る時も、展示空間が舞台と思ってやっているところもあるので。

なかなか完成させないっていうのが私はすごい楽しいです

― コンセプトを聞いて、っていうのは具体的にどういうところですか?

渡邊:自分も制作するときはパフォーマンス的なこともあって、行為を大事にしています。あと、作品のテーマが「日常と非日常」ですが、普通に生活にいる中で、みんな一人ひとり持っている、原始的な部分というか無意識的な部分というか、神話的な部分、そういうものに興味がありました。

武内:テーマが「夢」って決まってましたよね、最初から。夢って見えるんだけれどなにかフィルターがかかっていて見えない向こう側みたいな、届かない世界みたいなものがあって。私も作品を作るときは非日常的な見えないものを見たいから作っているわけで、自分が見たいからその風景を作っている。通常、作品プランが決まるとあとはパーツを作っていくという工場のような作業過程なんです。毎日ノルマがあって。最終的にはそれらがすべて組み立った時に風景が見えてくる。夢っていうテーマが何か作品を生むプロセスと近く感じる部分もあります。テーマ性が『これだったら自分も関われそう』って思いました。全然違うテーマを書かれたら本当に作れないと思ったので。

渡邊:外注みたいに「こういうの作ってください」っていうんじゃなくて、一緒にやりながら考えていく。

武内:それを大事にしてくれる人だなと思いました。「作品を使いたいんですけど、貸してもらえますか?」っていう仕事もある。眠ってる作品は出した方がいいのかもしれないですけど、私はその場所を見て作品を作るので、それが違う場所になると作品が全く違うのものになる。それは絶対したくなくって。展覧会を見に来られた方が「これ舞台に使えそうだね」とか「建築とかに良いよね」って言われて、よく名刺とか頂くんですけど、実際にそれでお仕事するっていうのはなかなかないんです。

ゆみ:そういうやり方は合わないってことですか?

武内:ただモノとして置こうとしている、というのが嫌で、私はプライドを持って作っているつもり。一から話しながら作るっていうことができないと、その場でパッと貸しますよっていうの嫌なんですね。

ゆみ:ダンサーに関しても、この振りとアイディアがあるからやってください、といってもそれぞれ の濾過の仕方が違うし、その人によってかなり変わってくる。どれだけコンセプトを持ってきても、この人間を目の前にして、この空間で、この福岡っていう土地でやった場合、変わる。私も二人は、そのことが解っていただける方達だなと思いました。やっていらっしゃることがビジュアルアートで、美術制作っていうのは個人の作業じゃないですか。だから自分一人でしっかり立っていないとだめだっていうのをすごく感じます。二人は自分たちの作品で、どういう方向で、自分のコンセプトなり、言わないなりにもプロセスをされているってことで、一アーティストとして関われるのはすごく助かるなと思いました。お二人は今のプロセスをどう思っていますか?

渡邊:なかなか完成させないっていうのが私はすごい楽しいです。完成するんだろうけれども、とりあえず舞台に出せる形にはするけれど、常にワーク・イン・プログレスな感じが、自分もそうやって作っているつもりです。

ゆみ:私は決まらない不安はあるんです。こんなに決まらなくていいのかって。まずは出演者の表現を引き出す方に時間をかけるんです。グラウンドワークって言ってるように、土壌を作らないと、上だけどんどん作っていっても形だけになってしまうんです。グランドワークに時間をかけることを重視しています。

武内:確かに私も最初に12月に素材を決めなきゃいけない、発注もしなくちゃいけないっていうスケジュールにしていたんですが、思ったんですよね、私が作ったものをパッと出して見せてもそこにダンサーの方たちがそれに縛られて本来のものと違う方向に行っちゃう。それは違うなと思ったんです。やっぱり作品も変わっていってたし。

ゆみ:美術である程度の形が入るのってすごい助かることです。、ただ体だけでやるんじゃなくて。今回使っているフラフープの輪っかの可能性もそれがあることで、単純なんだけど一つ決めごとがあると重石やステップストーンの役割をしてもらえる。渡邊さんが今回作って来てくれたお面も「今度は破片じゃなくて土ですか!?」みたいに次々に出てくるアイディアに「エッ!」て驚かされる。不思議な麻のオブジェや、草とか。渡邊さんは、「これキレイだからちょっとつけてみました」って言ってましたけど、それって大事なことで、私も実はそういった偶然性は凄い信じているんですよ。同時に不安でもあるんですけどね、偶然性だけでしか暮らしていないっていうところもあるので。二人はその偶然性を分かって頂けているだけでもスゴイよかったなと思ってますけど。

武内:本当に不安なんですけどね、実際ね。

ゆみ:製作者は常に不安だからね、不安ですか?

渡邉:はい。不安です。

だから、ギリギリまでまだまだワークが続くと思います

― 渡邊瑠璃さんは偶然性であの麻のオブジェとか草とかを持ってきてるんですか?どういった意味があるんですか?

渡邉:風が強い日があって、うちの近くの広い空き地にあの草がいっぱい生えてるところがあって。それがあんまり綺麗だから持ってきました。

ゆみ:でも渡邊さん、それはもしかして偶然性じゃなくて直感で動いてるでしょ(笑)?しかも、その直感のおかげで、こちらもいろいろ助かってます。この前も渡邊さんが「今回のオブジェは、『かたまり、まとう、わる』の3パターンですね」って言ってて、そういう直感による端的なコメントとか。私、作曲家の人と仕事をする時もそうなんですが、 表現媒体が違う人と作品創りをする場合、逆にリフレッシュされて、こっちの創造性にも助かることが多いんですよね。昨日言ってきた、武内さんの空間、ラインとかも、それも一つのアイデアだなと思いました。

― どんなことされたんですか?

武内:久留米絣の糸をつかおうかと。久留米絣が出来るのって30工程ぐらいあるんですけど、糸をくくってっていうところから。デザインから一つづつ計算され、絣の糸はその計算でくくられて、そして藍甕につけられる。糸がくくられている部分は染まらない。その他は、染まる。そしてたくさんの工程を経て織物になっていくんです。それだけ凄いプロダクトなわけです、絣って。それだけ価値がある。一人の少女のひらめきから。

ゆみ:どういうこと?

武内:一人の女の子が、自分が農作業している時の着物のかすり具合を見て、それを解体してどうしたらそのような模様が出来るっていうのを考えたんです。その原点になった織物を基点に筑後のアーティストインレジデンスに参加しているときに作品を制作しました。これだけたくさんの過程があって、糸が織物になっていくっていう。

ゆみ:初めから糸の色合いを計算した上で、ああいう風な模様になるんだ。すごい計算。

武内:すごい計算でしょ。でもやっぱりずれる。なのでちょっとかすって見えるんです。

ゆみ:だから面白いんだ。あのかすれは偶然じゃないんだ。

武内:そうです。元々は「飛白」っていう字だったんですよ、それが「絣」に変わったんですよ。私はいつも知らないことを調べてそれを視覚化していくっていう作品が多いです。なのでホワイトキューブっていうよりは、そこに意味があったりとか、サイトスペシフィックなものに興味があるから。だから、ダンスも、そういうストーリーがあってそこに自分がどういう風に噛み砕いて視覚化するかっていう作業なんです。

― 今回はこれが良いかなっていう?

武内:そうですね。糸、ドリームキャッチャーとか、糸とか繋がり、記憶とか、色々なものがつながって、人の関係とかもそうだけど。ナチュラルな、土着的な感じの部分とか、太古とか、いろいろあって。やっぱり古い感じのもので、この糸は良いなと思って私はやっていて。それが後ろにフワッとあると幕のような感じもするし、糸と繋がるから、こういうことも良いかなと。今の段階では。

ゆみ:いつものロングスパンで上演する公演の制作とは違って、今回は一回公演なんですね。一週間公演とかではなく。一回ものってことで、もっとギリギリまで試してみてもいいんじゃないかと思うんですよね。だからギリギリまでまだまだワークが続くと思います。しかも今回の会場がすごく無機的な空間で、そこはもう全く虚像の空間でしかない、ある意味オーガニック性のない商業空間ですので。

武内:本当は場所に何日かいて、作りこみながらそこに練習に来ていただいて、踊りつつ帰っていくっていうのがすごく理想ですけど。そんなセッティングの時間もないし、それを外す時間もないし。

ゆみ:みんなその空間で創っていきたいタイプだと思うんだよね、三人とも。

武内:そこをどう折り合わせていくか、っていうところですよね。

皮膚っていうのは常に境界

― そういえば、今日は午前中、糸島の土を掘っていましたね、あれはどういう風に使うのですか?

ゆみ:私が化粧に使いたいと思ったので。ちょうど、土地のものを使いたいと思っていて、白塗りの白い物を表面的に人工的に塗った顔と、土地の地面からくるものを塗った顔とを出します。

渡邉:化粧の為に赤土を塗るってゆみさんに言われて、私は前からずっとそこの赤土をいただきに行きたかったので、ちょうどいいと思って。

― よく舞踏では白塗りってありますが、ゆみさんの中ではどういうイメージで今回「塗る」のですか?

ゆみ:化粧は、昔は美のためだけではなく、何ものかに「トランス」していくための儀式として顔や体にいろんなものを塗っていたんですよね。だからアボリジニの人たちも体に灰を塗ったり。もちろん、プロテクションの意味もあるんだけど、塗ることによって何かを変質させていく変容させていくって意味がある。それがだんだん美容のため、綺麗になるための手段になってきた。。今回「白塗り」として使う化粧品クリームも、実際には皮膚には悪いろんな成分が入っているわけで。それでも綺麗だって言って塗る行為をするんです。一方で今回(出演者の)中山さんが土を塗っているのは、土着的な儀式として塗っているような対極にある、太古の断片のオブジェとして中山さんの体が有るというイメージです。土っぽい体が舞踏的に存在しているみたいな。皮膚というものは、内側と外側の境界のようなものなので、それを白で塗ったり、赤土で塗ったり。オブジェ担当の渡邊さんとしてはどんな感じですか?

渡邉:私はオーガニックなものを使おうと思って使っているわけじゃなく、今回、中山さんの山賊みたいな衣装は、大学の頃に制作していたもので、あれは、ずっと皮膚の絵を描いていて、そしたらキャンバス自体が皮膚だなと気づいて、キャンバス自体を皮膚として見せられないかなと思い、じゃあまずはキャンバスを作ろうと思ったんです。そう創っていったら、これだけで見せられるものになっていったんです。フレームをまず作って、それに縦糸と横糸を編んでいきました。それで、寝てる時にふっと「キミノタテガミ」っていうワードが思い浮かんだんです。具体的に「キミ」って誰ってわけじゃないですけど、その言葉が思い浮かんだので、たてがみを作ってみました。

糸島の山の中で

夢と現実という二つの世界

― 渡邊さんのあのオブジェはビジュアルインパクトは強いし、それがごそっと動くと「なんじゃこりゃ」という感じですよね。これまでのゆみさんの作品を見ると、色がカラフルで、おもちゃ箱をひっくり返したようなそれこそ美術や衣装のインパクトが強い作品が多いなと感じます。だから、渡邊さんのオブジェを見ていると、ゆみさんの作品の中でいい具合の化学反応起こしているような気がします。

ゆみ:結果的にはそうですね。わたしも初めから終着点を設定せず、まずパーツを創ってから最後に俯瞰するというタイプなので、美術家の方達のインプットで、良い化学反応を起こさせてもらっています。終着点が「見える」に越したことはないのですが,あんまり分かりすぎてしまうと、今後は予定調和になってしまって、それは避けています。

― まだまだ3人のコラボは見えないところが多い・・ですか?

ゆみ:はい、いい部分で。創作はある種、孤独な作業。通常はクリエイティブ・チームがいたり、出演者もよく知っている人だったりするんですが、今回は出演者も土地も初めて。そうなった時にわたしはやっぱりビジュアルの人が必要だと思ったのです。なぜこのお二人だったかというと、まったく違うスタイルなんだけど、どこか共通するものをもっているお二人の作品が、わたしの表現したい両面性に通じるような気がしたからです。本当は一人の枠だったのですが、一人だけを選べませんでした。

武内:今回、夢と現実という二つの世界、特に二面性をキーワードにしていて、同じ人が二面を作るよりは、全然違う人が対局な個性を出して二面性を表現する方が全然違うものが出てくるので、夢って自分の中から生まれることなんですが、自分とは全然違うものが出てきたりするので、その夢を表すには別のパーソナリティーが必要だったんだなと思います。全く先が分からないコラボだと思って、今は自分の作品がどうなるのか、そういう意味でも楽しみです。

渡邊:この過程が面白いです。常にワークインプログレスなところが。

![]()

枠にはまらず、終わりを考えず、常に過程を大事にする。本番の舞台の上で見れるものは予定調和でない偶然と直感を大事にした完成形ではなく過程なのかもしれない。